Mme HIRTHUM Lucie, Mr CLAUDOT Roland et Mr LUTAT Claude

__________

BIONVILLE

Source : -Monographies des communes du Pays de Nied N°11 « Bionville sur Nied, Morlange 1238-1947 (SHAN)

Source : -Monographies des communes du Pays de Nied N°11 « Bionville sur Nied, Morlange 1238-1947 (SHAN)

Etymomologie :

Boenville, la plus ancienne orthographe connue de Bionville remonte à 1238. L’origine de ce nom viendrait d’un chef germanique Boio ou Bojo, nom qui se transformera en Bio, Bigo ou encore Biho.

RACCOURCIS HISTORIQUES

Seigneurie :

1245 : Bionville est un fief dépendant de l’évêché de Metz.

1299 : L’abbaye de St Nabor achète la propriété de la seigneurie de Bionville ainsi que les terres, et les conservera jusqu’en 1555.

1555 : Le village est cédé au comte de Nassau-Sarrebruck, sortant ainsi du giron de l’Eglise.

La paroisse:

-La paroisse de Bionville est de fondation très ancienne et, depuis des temps immémoriaux Morlange était partagé avec Varize (2 ans) et Bionville (1 an)

-1332 : la paroisse de Bionville appartient à l’abbaye de St Nabor

-1563 : L’Abbé de St Nabor cède les dimes de Bionville au comte de Sarrebruck. Les pouillés(1) du XVI siècle donnaient toujours le patronage de la Cure à l’abbaye. Mais dès 1607, c’est un droit qui revient aux comtes de Nassau-Sarrebruck. Jusqu’au milieu du XVIIème, Bionville était considéré comme annexe de Raville ce qui évitait de payer 2 curés.

-A la fin du XVIIème siècle le patronage de la paroisse était attribué au seigneur des lieux et toutes les institutions canoniques étaient proposées par ce dernier.

-1620 : Bionville et Varize étaient desservis par le même curé.

-1645 : l’archiprêtre de Varize était aussi curé de Bionville et de Raville

(1) Pouillé : Etat des biens ecclésiastiques situés sur un territoire donné.

L’ancienne église :

L’emplacement de l’ancienne église, de style roman, orienté à l’est, était légèrement différent de celui de l’église contemporaine. Son chœur se trouvait sous l’actuel clocher. La nef s’étendait à gauche du portail vers la Nied. Le porche actuel était donc l’ancien cœur qui comprenait des colonnettes datant du style roman de la fin du XIIème siècle. Ce chœur bordé de chaque côté par deux petites pièces, dont la sacristie, était très étroit. Sur les murs collatéraux deux petits autels se faisaient face. L’un consacré à la Sainte Vierge et l’autre à St Eloi. Le maitre autel était décoré d’un tableau consacré à St jean baptiste. La nef trop petite pour le nombre de paroissiens mesurait environ 15 mètres sur 11. Enfin, cette église était enfoncée en terre et ses fenêtres étaient au ras du sol.

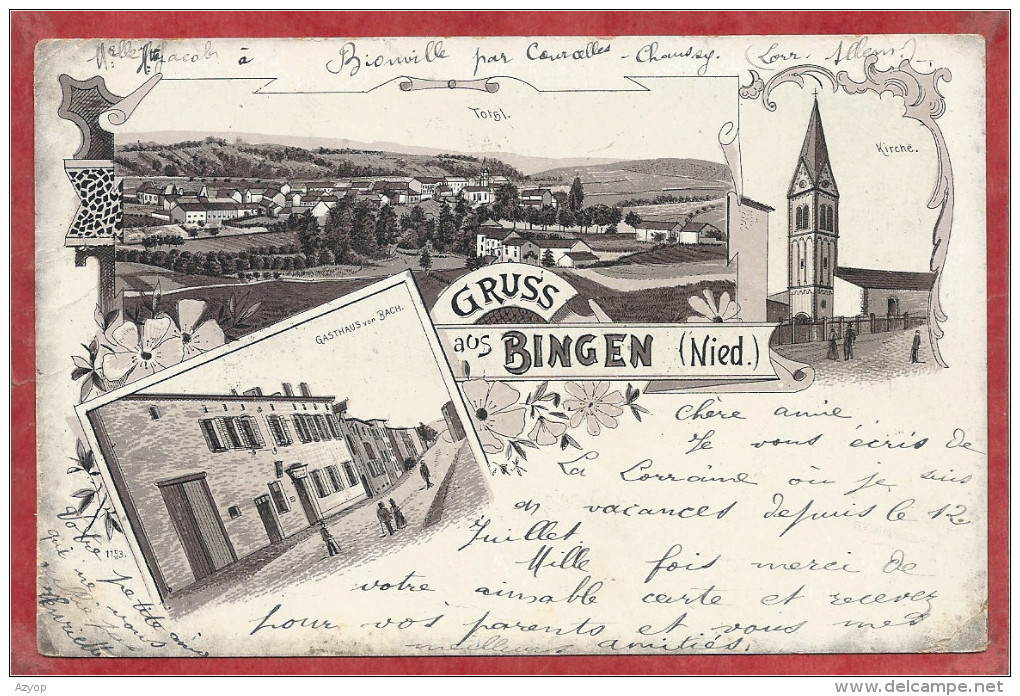

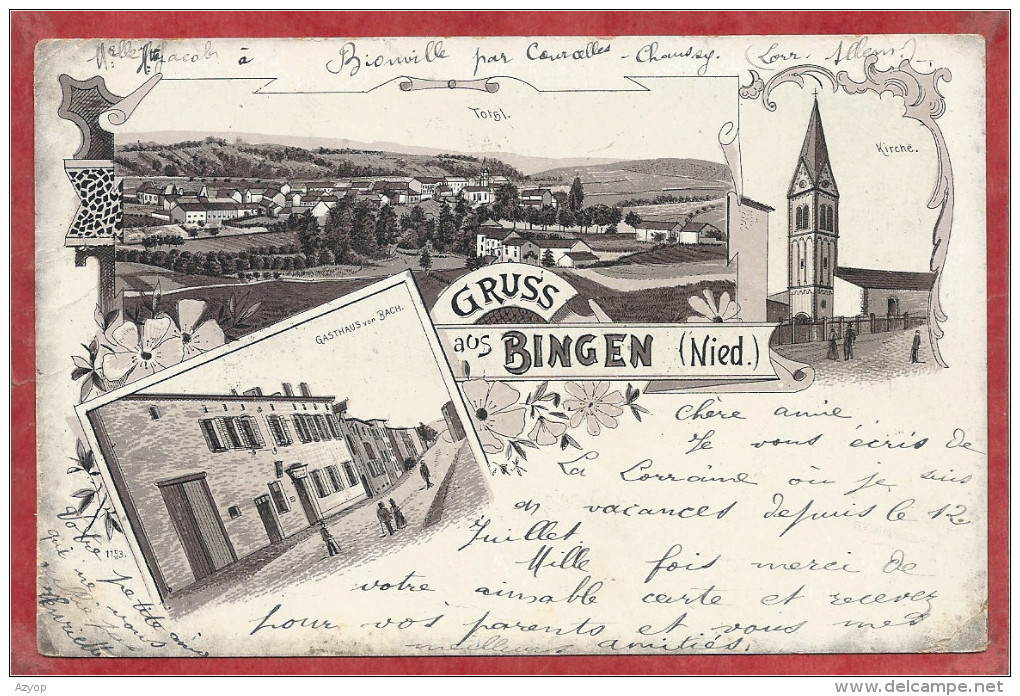

L’église actuelle:

Eglise Saint Jean Baptiste

Eglise Saint Jean Baptiste

Construite entre 1767 et 1770 avec des matériaux venant de Bionville et de Servigny, elle est prévue pour accueillir 320 personnes.

Selon les usages de l’époque, La construction de la nef était à la charge des seigneurs locaux tandis que le clocher, l’aménagement intérieur et le cimetière revenaient à la communauté, qui devait aussi fournir le terrain nécessaire à l’agrandissement.

Lors de la révolution, l’église connu les inévitable dégradations, et son mobilier fut vendu. En 1803 des crédits furent votés pour l’église et le presbytère et pour racheter des objets du culte. Mais en 1804, il manquait toujours les autels latéraux. Malgré les quelques travaux entrepris pour la remise en état de l’église, celle-ci était toujours dans un état déplorable, jugé identique à celui de la révolution. Finalement, les plans et devis pour la réparation de l’église et du presbytère ne furent dressés qu’en 1820. Le chemin de croix fut érigé en 1856 et, beaucoup plus tard en 1904, l’église fut dotée de rosaces de part et d’autre du clocher(1), et de nouveaux bancs furent installés en 1907. Enfin, avec l’arrivée de l’électricité, l’édifice fut équipé en 1926, trois ans avant l’électrification des cloches et de la soufflerie des orgues.

(1) Carte postale antérieure à 1904, où ne figurent pas les deux rosaces (Collection R Claudot)

(1) Carte postale antérieure à 1904, où ne figurent pas les deux rosaces (Collection R Claudot)

Les orgues: La tribune fut construite en 1904. Un an plus tard, les orgues furent commandées auprès de Dalstein et Haerpfer de Boulay. Le buffet est une réplique de celui d’Elvange, œuvre du facteur d’orgues Verschneider. Selon un inventaire effectué en 1992, le grand orgue comprend 56 notes, un récit (clavier) expressif et 27 notes à la pédale.

Les cloches : En 1803, il y a trace de l’existence d’une cloche fondue par la maison Valente

En 1895, une facture fut établie auprès du fondeur Bour et Guenser de Metz, pour une cloche de 957 kg (note FA) et une de 477 kg (note LA).

En 1924, trois cloches furent commandées à la maison L Debaille, en remplacement de celles réquisitionnées par les allemands pendant la 1ère guerre mondiale. La plus grosse, 1050kg (note Mi) portait une gravure de St Jean Baptiste et une inscription à son intention. La seconde, dédiée à la Sainte famille, pesait 530 kg (sol dièse), la 3ème devait peser 275 kg (Si) mais elle ne fut jamais livrée. Les deux cloches furent livrées le vendredi saint 18 avril 1924, bénites le lundi de Pâques suivant pour être installées avant l’Ascension. Ces cloches seront enlevées par les allemands lors de l’évacuation de la population en 1940.

Le cimetière:

L’ancien cimetière datait de 1766. Il n’était pas fermé, l’ossuaire était en très mauvais état et les enfants non baptisés étaient ensevelis sous les décombres d’un bâtiment voisin en ruine. Le nouveau cimetière fut opérationnel en 1913. Une place y était réservée aux criminels et une autre aux enfants non baptisés. Mais rien n’était prévu pour les protestants qui étaient quatre au village.

Le presbytère :

En 1766, le presbytère était complètement en ruine. En 1775, une maison fut achetée par la communauté pour le remplacer. Pour cela il fallut vendre une maison et deux jardins pour réunir les fonds nécessaires. En 1803, il fut décidé de rebâtir le presbytère. Mais la dégradation de ce nouvel édifice nécessita une nouvelle reconstruction en 1887. En 1933, ce dernier bâtiment nécessita encore une remise en état et sa toiture sera refaite 6 ans plus tard.

En conclusion de ce raccourci historique, voici l’extrait d’un écrit de l’abbé MAYER, ancien curé de la paroisse :

« Evacué le 18 mai 1940 et de retour le 24 août suivant, il sera expulsé avec 115 de ses paroissiens le 18 novembre 1940, après avoir remis à la Gestapo l’encaisse de la Fabrique ainsi que le livret d’environ 5000 francs déposés à la caisse rurale de Varize. De retour le 6 avril 1945, il retrouva une église à peu près intacte mais, deux vitraux étaient détériorés, deux cloches bénites en 1924 avaient disparu. Les murs du presbytère étaient en assez bon état mais le mobilier avait été éparpillé dans les villages voisins et remplacés par des meubles étrangers. Enfin, les registres, en piteux état, étaient retrouvés dans le grenier du presbytère ».

_______________

MORLANGE

SOURCES : -Monographies des communes du Pays de Nied N°11 « Bionville sur Nied, Morlange 1238-1947 (SHAN)

-Bulletin « Joies et Espérances » n°56 de l’archiprêtré de Boulay-Février 1973

TOPONYMIE :

A la fin du XIIème siècle, Morlange est connu sous les noms de Moreldanges ou Mordelanges. Ce nom évolua au cours des siècles pour devenir Morlingen ou Morlangen au cours de l’annexion de 1870.

Ce nom viendrait d’un germain qui pouvait s’appeler : Mauroald ou Morold, transformé en Morillo avec le suffixe « ing » ou « ange ».

REPERE HISTORIQUE:

Une des premières traces écrites de Morlange remonte à 1258, lorsque le seigneur local, Konrad von Remeringen, rejoignit l’Ordre des chevaliers teutoniques et légua ses biens situés sur le ban du village à la commanderie de Metz. A la révolution, l’Ordre possédait encore des propriétés à Morlange.

LA PAROISSE :

Depuis des temps immémoriaux Morlange n’a jamais été paroisse indépendante. En 1607, le village est cité comme annexe de la paroisse de Varize. Puis, vers 1782, il est cité alternativement comme annexe de la paroisse de Bionville et de celle de Varize (respectivement, une année sur trois). Cette situation serait due au fait que les habitants de Morlange parlaient allemand et français, mais surtout à cause des dîmes (1) de Morlange auxquels le curé de Bionville ne voulait renoncer. Cette disposition ne manqua pas de provoquer des dissensions car les morlangeois se plaignaient de payer une part trop importante des dépenses de Bionville qui était soupçonné d’engager de grosses dépenses lorsque Morlange lui était rattaché. D’autre part, se basant sur les pouillés (2) de Metz, Morlange ne se réclamait que l’annexe de Varize d’où dépendaient les fondations religieuses des ancêtres morlangeois.

Pour aggraver encore les désaccords, les morlangeois étaient majoritairement germanophones et leurs enfants, qui allaient à l’école allemande de Varize, devaient parler le français l’année où ils étaient rattachés à Bionville. Par ailleurs, cette différence linguistique ne manquait pas de créer des incompréhensions lors des confessions à Bionville.

Les morlangeois connurent un autre désagrément avant que toute la Moselle ne soit rattachée au royaume de France. Séparés de Varize par le village de Bannay, les morlangeais étaient soumis à des droits de passage lorsqu’ils devaient se rendre dans leur paroisse de rattachement. En effet, Bannay était enclave hispano-luxembourgeoise, et les morlangeais devaient traverser la frontière pour aller à Varize.

Enfin, jusqu’en 1802, Morlange fait partie de l’archiprêté de Varize puis, après cette année, de l’archiprêtré de Boulay.

(1) Dîme : Est la fraction variable, en principe 1/10ème partie, des produits de la terre et de l’élevage versée à l’Église. Elle fût abolie en 1789.

(2) Pouillé : État et dénombrement de tous les biens ecclésiastiques qui étaient situés dans une étendue de pays déterminée.

Chapelle Saint Pierre

Chapelle Saint Pierre

LA CHAPELLE :

« Discrète comme les habitants de Morlange, la chapelle se distingue à peine du pâté de maisons dans lequel elle est incluse » (3). La fondation de cette vieille Dame, remonte à l’ère carolingienne. Historiquement, on peut la dater de la première moitié du XIème siècle, en témoigne l’architecture romane de l’édifice. Cette hypothèse est, par ailleurs, confortée par le fait que, traditionnellement, les sanctuaires dédiés aux apôtres ont une origine très antique.

Des traces écrites du XIIème siècle atteste de l’existence d’une chapelle. Mais la datation exacte de l’édifice actuel est inconnue. Plusieurs éléments ne semblent pas dater de la même époque, à savoir les colonnettes octogonales et le clocher, en bâtière, qui est accolé au nord de la nef et du chœur et non dans leur prolongement. A noter qu’en 1599, les textes citaient l’existence d’une cloche dans la chapelle.

Au XVIII la communauté entrepris un programme de légère rénovation de la chapelle au cours duquel le tabernacle est réparé et un ciboire acheté.

Les autels dont le maitre autel « de pierre » (coll Mme L Hirthum).

Les autels dont le maitre autel « de pierre » (coll Mme L Hirthum).

Entre 1905 et 1908 la chapelle subit une profonde restauration. Puis, au début du XIXème siècle (1917), en raison de son homonymie, la chapelle hérite d’un autel de pierre en remplacement de son vieil autel de bois. En effet, confondant « notre » Morlange et Morlange lès Fameck, une entreprise vint remplacer l’autel d’origine. Lorsque les ouvriers s’aperçurent de leur méprise, « le bien était fait » et l’autel resta en place (4).

Enfin, en 1926 la toiture est rehaussé et re-tuilé

(3) Extrait du bulletin « Joies et Espérances » n°56 de l’archiprêtré de Boulay-Février 1973

(4) Anecdote de Mme Hirtum Lucie, hérité de sa mère.

LA COMMUNAUTE :

Bien qu’ayant toujours été une communauté indépendante sous l’ancien régime, Morlange n’a été une commune indépendante que de 1790 à 1812, année de son rattachement à Bionville par decret impérial. En 1848 et 1851, Morlange redemanda sans succès son indépendance

Source : -Monographies des communes du Pays de Nied N°11 « Bionville sur Nied, Morlange 1238-1947 (SHAN)

Source : -Monographies des communes du Pays de Nied N°11 « Bionville sur Nied, Morlange 1238-1947 (SHAN) Eglise Saint Jean Baptiste

Eglise Saint Jean Baptiste (1) Carte postale antérieure à 1904, où ne figurent pas les deux rosaces (Collection R Claudot)

(1) Carte postale antérieure à 1904, où ne figurent pas les deux rosaces (Collection R Claudot) Chapelle Saint Pierre

Chapelle Saint Pierre Les autels dont le maitre autel « de pierre » (coll Mme L Hirthum).

Les autels dont le maitre autel « de pierre » (coll Mme L Hirthum).